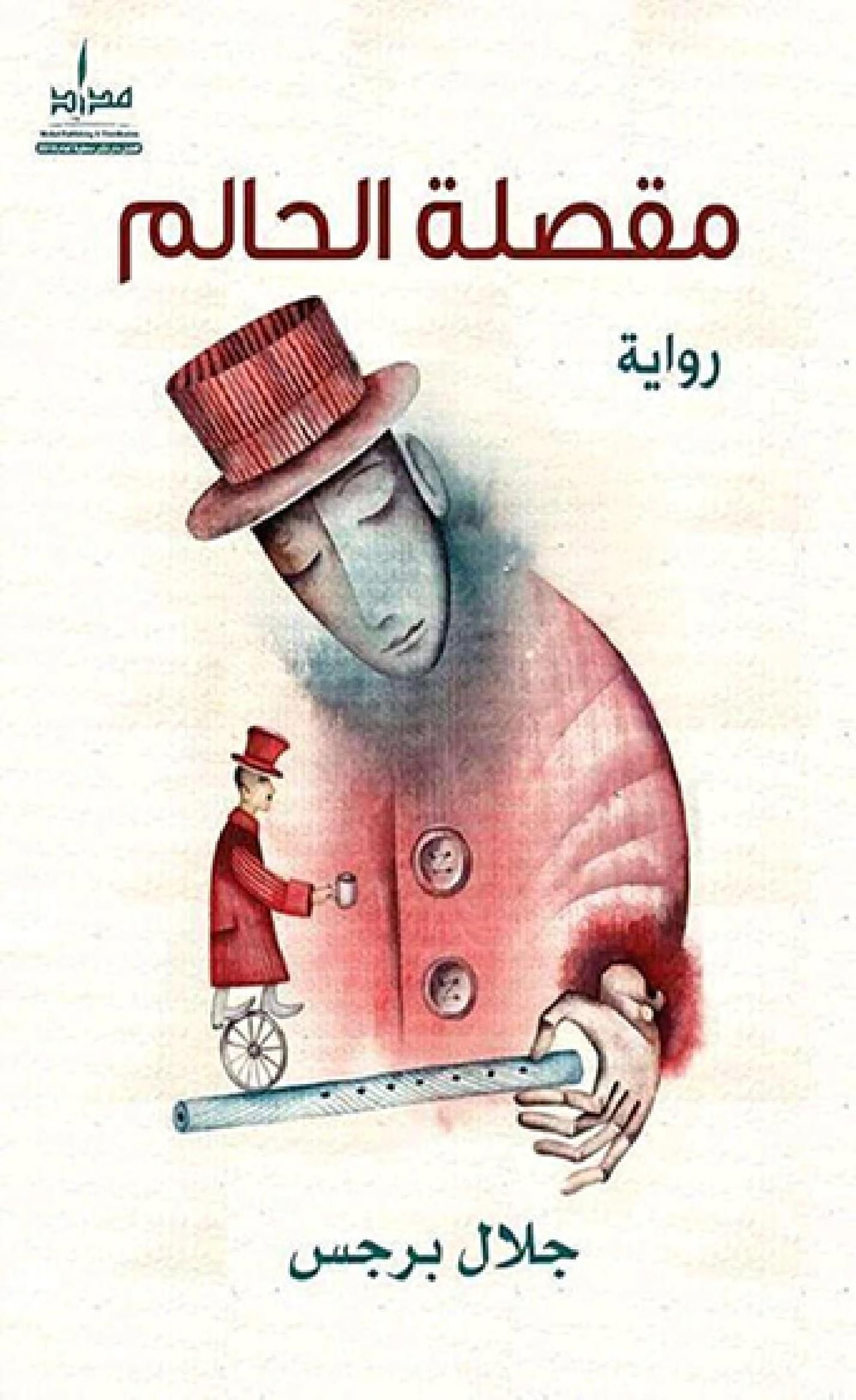

تحميل وقراءة رواية مقصلة الحالم pdf مجاناً

وصف الكتاب

إذا كنت ممن يشكّكون في إمكانية وجود أو حدوث حب رقمي، فما عليك إلا المبادرة لمطالعة رواية الكاتب الأردني جلال برجس، التي تدثرت بعنوان شعري لافت هو (مقصلة الحالم) وطالت حتى بلغت 368 صفحة من القطع المتوسط، إلى الحد الذي يمكننا أن نعدّها معه، تأملاً مطوّلاً في مدى واقعية هذا الضرب من الحب الذي يتخلّق عبر ذلك السيال من الشحنات الألكترونية الصانعة لما تم الاصطلاح على تسميته (الواقع الافتراضي الموازي)، بل هو تأمل سردي يتجاوز حد إثبات مدى واقعية هذا الحب، إلى ما هو أبعد من ذلك، أعني الحفر في الفجيعة المضاعفة التي يمكن أن يتمخّض عنها هذا الحب العاصف الجامح.

ومع أن جلال برجس ليس الكاتب الأردني أو العربي الأول الذي يتصدّى لمدى حضور وتأثير ومأساوية الواقع الافتراضي في حياتنا اليومية –فقد سبقه إلى ذلك العديد من الكتاب الذين استحضروا العالم الألكتروني والمراسلات الألكترونية والعلاقات الألكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بوصفها شكلاً من أشكال التعبير الروائي الجديد– إلا أنه يتفرّد بتشريح وتفتيت مضمون المقدّمات والأعراض والنتائج، فيما اكتفى الآخرون بالاستحضار الشكلاني الذي يتراوح بين الاستجابة لداعي المواكبة أو التجريب أو الزركشة الأسلوبية التي عمّقت في وجدان المتلقي تحصيل الحاصل، بوصفه نتيجة حتمية لا تحتاج إلى تفسير أو تحليل.

في “مقصلة الحالم” ثمة سبر عمودي، لماهية هذه العاطفة المشبوبة التي تتخلّق تدريجيًا في “سرير اللغة” بوصفه حاضنة تعمل بطاقة إيحائية مضاعفة؛ فيكتسب وقع كلمة “أحبك” مثلاً أضعاف أضعاف الشحنة الشعورية التي تتخلّق على أرض الواقع، وتنتج الكلمات مستوى محمومًا من العلاقات والسياقات الذهنية والشعورية فوق الواقعية، جرّاء تحالف الحرمان من جهة، والخيال من جهة ثانية، ووهم الحرية التامة في التحكّم بالشروط المثالية لتطوير وانضاج العلاقة، رغم أية تناقضات في المواصفات المادية التي يمكن أن تتكفّل بالتباعد على صعيد الزمان والمكان والإنسان.

ووفقًا للتجربة الاستثنائية التي يتجلّى جلال برجس في سردها عبر “مقصلة الحالم“، فإن الحب الرقمي واقع جارح لا يمكن التشكيك في إمكانية حدوثه أو وجوده، بدءًا من تلك المشاعر العذرية التي يمكن أن تجتاح العاشق الحالم المأزوم، مرورًا بتلك المشاغبات والمناكفات الجريئة التي يمكن أن تضعه على أعتاب علاقة غرامية صاخبة، وصولاً إلى تلك التجارب الجنسية الجامحة التي يمكن أن تشبع توقه الشديد إلى امتياح كل ما لم يتمكّن من امتياحه على أرض الواقع.

إن هذا الضرب من الحب الرقمي، سرعان ما يتحوّل إلى شكل ضار من أشكال الحاجة اليومية التي تتواطأ على تضخيمها وترسيخها ملكات العقل والنفس والجسد، وتتشارك في تجسيدها أصابع اليد واختلاجات العين وتوترات الأذن التي اعتادت على ذلك الإيقاع الناتج عن نقر أزرار لوحة الحاسوب. وباختصار شديد فهو شكل من أشكال الحاجة التي تصبح عادة تفضي إلى إدمان على التواصل مع إنسان محدّد. ولا بد من إشباعها على الدوام عبر جرعة كافية من المؤثّرات العصبية المضاعفة، والتي يتكفّل بانتاجها ذلك السيال المتدفق غير المرئي من الشحنات الألكترونية.

ما قبل الفيسبوك!

الاستلقاء في سرير اللغة، يمثل الحلقة الأحدث في حياة المناضل التقدمي المخدوع (خالد)؛ المناضل البدوي القادم من ريف مأدبا، والذي نجح في ردم الهوة الفاصلة بين البداوة والحداثة، عبر تثقيف نفسه أدبيًا وفكريًا وسياسيًا، وعبر الانخراط في كتابة الشعر والنضال ضمن صفوف الحزب الذي يرفع شعار الحرية والعدالة والتحرّر، فضلاً عن الاندماج في الحياة الجامعية الحافلة بالاكتشافات والاندهاشات والصدمات والنقاشات الأولى، إلى الحد الذي ينسى معه القدرة على تفهم مشاعر رفيقته التي أحبته عن بعد، على وقع مناقشاته وكتاباته، فما كان منها إلا أنها وشت به، فاعتقل بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم، ودفع تكفيرًا عن هذه التهمة عشرين عامًا قضاها في سجن صحراوي. وحينما يغادر السجن ويعود لقريته، يعاني الأمرّين بسبب عدم قدرته على الاندماج أو التعايش مع إيقاع الحياة الجديدة الذي اقتلع كل ثوابت حياته السابقة، فراح يغرق في سجن جديد بلا قضبان، عنوانه الوحدة والحزن والإحباط وعدم القدرة على احتمال أعباء الحرية التي تحوّلت إلى هم ثقيل جدًا.

ما بعد الفيسبوك!

وهنا، يظهر الرفيق والصديق (ردّاد) الذي يبادر لتأمين خالد بوظيفة مريحة، ويهديه سيارة وهاتفًا يدويًا وحاسوبًا محمولاً، ناقلاً إياه من حقبة السبعينات إلى حقبة التسعينات ومستهل الألفية الثالثة، فيبادر خالد إلى تقبل هذه العطايا بأقل قدر من الممانعة، رغم كل ما يخامره من الارتياب بشأن مصدرها أو الهدف المرجو من تزويده بها، وسرعان ما ينهمك في هذا العالم الجديد الذي حملته إليه شاشة الحاسوب المحمول، وينخرط في علاقة افتراضية جامحة مع امرأة تقطن خلف المحيط، تفضي بهما إلى الالتقاء على أرض الواقع، فيلتقيان في عمان وفي مأدبا، ويتطارحان الغرام في منزلها، ثم فجأة تتراخى العلاقة بينهما وتتوتر وتختتم بلقاء غرامي صاخب، ليبدأ خالد رحلة عذاب جديدة في ظل اختفاء (سعاد) من شاشة الحاسوب وعدم استجابتها لكل محاولاته للتواصل معها، ما يدفع به إلى اللجوء لأحد الكهوف في جبل نيبو في مأدبا، فيقضي فيه ليلة ليلاء، تتكفّل بالإجابة عن كثير من أسئلة القرّاء، وأبرزها طبعًا: من هي سعاد؟ ليتبيّن لنا أن سعاد ما هي إلا رفيقته التي أحبته عن بعد وصدّها صدًّا عنيفًا دون أن يراها، فانتقمت منه بأن وشت به وألقت به في غياهب السجن، ثم قررت أن تكفّر عن ذنبها بأن تمنحه حبها وجسدها مجدّدًا، لكنها لم تفعل –في الواقع– أكثر من أنها ألقت به مجدّدًا إلى الضياع الأبدي.

التعاطف مع الجلاّد

رغم التداخل الشديد بين ما يعرف نفسيًا بـ(الانعكاس الشرطي) و(عقلية الضحية) و(تعاطف الضحيّة مع الجلاّد)، ورغم أن السارد لا ينفك يلح على (عقلية الضحية) تبريرًا لحنينه الجارف وتوقه الشديد إلى استعادة تجربة السجن وذكرياته، إلا أن التشخيص الأدق لما يحدث في (مقصلة الحالم) يتمحور حول تعاطف الضحيّة مع الجلاّد أو ما اصطلح على تسميته بـ(متلازمة ستوكهولهم)، حيث يطوّر الأفراد والجماعات آليات دفاع تتمثل في توهم الاعتقاد بأن سلامتهم تتمثل في مجاراة الجلاّد ومقاومة أية محاولة لانقاذهم لأنها قد تؤدي إلى القضاء عليهم، وفي خضم ذلك تعمل الضحية على الإعلاء من شأن أية بادرة إيجابية من طرف الجلاد مهما كانت هامشية، وتفسيرها على أنها تأكيد لحرص الجلاّد على حياة الضحية، وصولاً إلى التغاضي عن كل سلبيات الجلاّد وتهوينها مقابل إبراز كل حسناته وتضخيمها. ومن المعروف أن هذه الآلية تعمل على نحو فعّال ومأساوي على الصعيد الفردي في حالات الاضطهاد العاطفي أو الأسري أو الوظيفي، كما تعمل على نحو أكثر فاعلية ومأساوية على الصعيد الجماعي في المجتمعات المقموعة سياسيًا، فتعمد إلى التعاطف مع الطغاة والتنازل عن كثير من حقوقها الإنسانية المسلوبة.

ووفقًا لهذه الزاوية من التحليل النفسي، يمكننا أن نتفهم تعلّق خالد بتجربة السجن التي أعفته لمدة عشرين سنة من مسؤولية الاختيار وأدخلته في حالة من الاستسلام التام لنمطية خيارات الجلاّد. كما يمكننا أن نتفهم تقبله لخيانات وترديّات رفيقه وصديقه (ردّاد) والعمل على تبريرها، إلى درجة الاستجابة لمبادرته المشبوهة تجاهه والانخراط في تنفيذها، والأهم من ذلك كله انصياعه المضاعف للتعلّق بسعاد رغم وساوسه الأولى بخصوصها، وحتى بعد أن تأكّد من مسؤوليتها التامة عن التطويح به في السجن لعشرين سنة، لأنه لم يبادلها الحب ولم يحسن الاعتذار لها عن عدم تمكنه من مجاراتها في هذا الحب.

والحق أن هذا المفصل التراجيدي في “مقصلة الحالم” من شأنه أن يستدرج الناقد للوقوع في مصيدة عدم التسليم بما حدث والاندفاع باتجاه المطالبة بما كان ينبغي أن يحدث، كأن يأخذ على السارد استسلامه التام لكل من جلدوه بفعل تدني تقديره لذاته ومطالبته بالتمرّد عليهم ومحاسبتهم إنصافًا لهذه الذات، وهو ما لم يحدث إلا على صعيد واحد تمثل في إقدام خالد على تشخيص تواطؤ حزبه مع النظام السياسي وازدواجية ولائه وهشاشة شعاراته وفساد قادته وتضحيته بأعضائه الأنقياء. لكن الناقد لن يدخر وسعًا لتأكيد حقيقة أن خالد يمثل بكل انكساراته معادلاً موضوعيًا للمناضل والمثقف العربي الحالم والمخدوع، الذي دفع ثمن مثاليته السياسية والفكرية مرَّتين؛ مرة حينما أُلقي به في السجن على أيدي بعض رفاقه ثم عانى الأمرين على أيدي سجّانيه، ومرة حينما أُلقي به في المجتمع مجدّدًا وقد خسر كل مهاراته على صعيد التواصل والاندماج والتكيف والعيش، فتحول إلى كائن وحيد حزين محبط وغير قادر على تحمل مسؤولية الحرية التي منحت له بعد فوات الأوان.

الفيسبوك بوصفه استعارة كبرى!

تستدعي “مقصلة الحالم” على صعيد المعمار الفني وجماليات السّرد، العديد من التساؤلات التي باتت تشكل أبرز ملامح الرواية الجديدة في الأردن والعديد من الأقطار العربية. ولعل التساؤل عن المدى الذي يمكن للراوي معه أن ينساق مع شعرية اللغة على حساب الحدث والفعل ورد الفعل، يمثل أول هذه التساؤلات. ومن نافل الحديث القول بأن هذا التساؤل قد رافق كل التجارب الروائية الأولى التي أبدعها كتاب ينتمون أصلاً إلى مملكة الشعر، وها هنا لا بد من التفريق بين شعريّة السّرد التي تتمثل في رفد لغة الرواية بصور ومجازات وعلاقات جديدة من شأنها أن تعمق دلالة الحدث والزمان والمكان والشخوص وبين شعرنة السّرد التي تتمثل في الاستعاضة عن ذاكرة الحدث بذاكرة اللغة نفسها والمراهنة على تناسلاتها وتداعياتها.

وقريبًا من التساؤل السابق ينهض التساؤل عن فائض السرد بوجه عام، وأقصد بفائض السّرد الاستطراد في الحديث عن الحدث رغم أنه حدث وانتهى، إلى درجة أن الحديث يتحول إلى حدث في حد ذاته. ومن الملاحظ أن هذه القرينة قد وسمت (مقصلة الحالم) في مستهل الرواية نسبيًا، وربما أورثت القارئ قصير النفس شيئًا من التململ، لأن قارئ الرواية تحديدًا مغرم بتتابع الحدث وليس بشعرنته، مع أن الناقد يمكن أن يسوّغ ذلك التباطؤ الشديد في تدفق الحدث، بإصرار السارد على توفير المعادل الموضوعي المطلوب لشعور خالد بالوحدة والحزن والرتابة والملل. كما تظاهرت هذه القرينة على نحو ضار في “تلك الليلة في جبل نيبو” وتمدّدت على امتداد أكثر من مئة صفحة من صفحات الرواية، مع أن الناقد يمكن أن يسوّغ هذا التمدّد الشديد بارتحال تيار الوعي، باتجاه الماضي والحاضر والمستقبل، في ليلة أراد لها السارد أن تكون محطّة لكشف حساب مطوّل مع الذات ومع الآخرين، بعد أن نصَّب جبل نيبو معادلاً موضوعيًا للضمير، كما نصب الكهف معادلاً موضوعيًا لمذبح الاعتراف.

ومع أن الرّاوي (جلال برجس)، قد تجلّى حقًا في توريط السارد (خالد)، في علاقة فيسبوكية طاحنة ونجح في إبراز العديد من خصوصيات هذه العلاقة وقضاياها، إلا أن القارئ الضمني لا يسعه إلا مشاطرة السارد الشعور بالصدمة جرّاء اختفاء سعاد المفاجئ وغير المبرّر، فضلاً عن تساؤله عن جدوى دور ووظيفة الدكتور ويلسون الذي ظلّ شبحًا لقرين ولم يرتق إلى مستوى القرين الفاعل في الأحداث.

وأيًا كان حظ هذه التساؤلات والملاحظات من الوجاهة، فإن مما سيظل يذكر لجلال برجس في “مقصلة الحالم“، تفرّده في إبراز تكنولوجيا التواصل الاجتماعي، بوصفها الجيل الخامس من الاستعارات الشعرية الكبرى؛ الأسطورة فالرقص فالشعر فالرواية فالفيسبوك، وبوصفها وسيلة وغاية في آن واحد، وبوصفها خشبة خلاص ومدخلاً للفجيعة، كما هو الحال دائمًا في كل الأشكال التعبيرية عن مأساة الوجود البشري وقضاياه الوجودية الكبرى. ولهذا السبب، فقد بدا الحاسوب المحمول صورة من صور الفردوس المفقود، ثم سرعان ما تحول إلى مقصلة أطاحت بكل أحلام المناضل والمثقف العذري،

فكان حتفه فيما تمنّاه، كما حدث ويحدث وسيظلّ يحدث كثيرًا!!