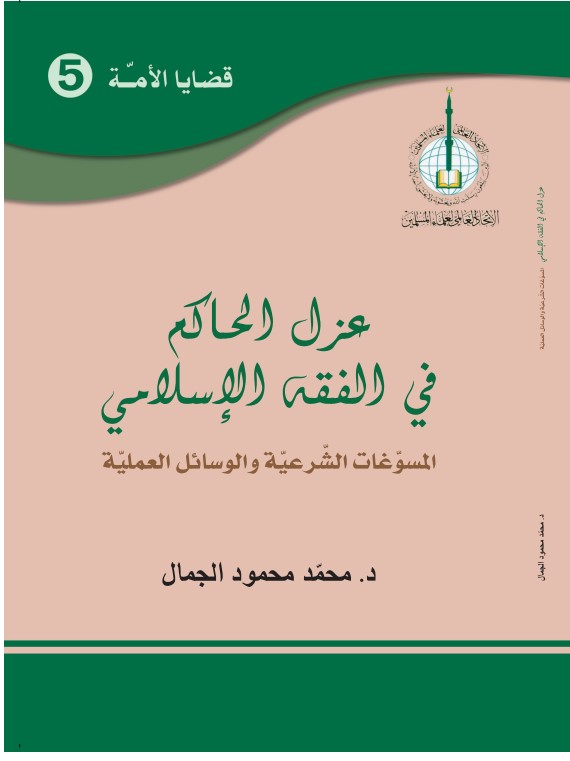

تحميل وقراءة كتاب عزل الحاكم في الفقه الإسلامي pdf مجاناً

وصف الكتاب

يشهد العالم العربي منذ بعض الزمن أحداثا جساما في حياته السياسية، فبعد زمن طويل من الاستبداد والقمع ومصادرة إرادة الشعوب هبت هذه الشعوب في ثورات متتالية شكلت ما أصبح يعرف بالربيع العربي، وهو الربيع الذي انتفض فيه الناس لاسترداد إرادتهم الحرة التي بها يختارون منوال الحياة التي يرتضون، وبها يختارون من يقوم على ذلك المنوال من الحكام.

وإذ تستهدف الثورات السياسية بالأصالة نظام الحكم الذي يكون مسيطرا على مجمل مفاصل الحياة – وهو في الغالب مبرر الثورة – فإن الحاكم الذي يكون متربعا على ذروة ذلك النظام مندرجا تحت أي اسم من الأسماء التي يروج منها اليوم اسم رئيس الدولة يكون هو المستهدف الأول بالتغيير بما يحمل من رمزية لمجمل النظام المراد تغييره، وبما يكون عليه واقعيا من سلطان فعلي يمارس به في أغلب الأحوال السطوة التي تؤدي إلى الثورة، وتلك هي الحال في شأن الربيع العربي الذي يشغل اليوم الناس. والثورات السياسية كما جاء في تجارب التاريخ تفقد في كثير من الأحيان منطقيتها الاجتماعية، بل منطقيتها الأخلاقية والإنسانية، فإذا هي تنقلب إلى فوضى تؤدي في كثير من الأحيان إلى أحداث مروعة من المقاتل قد تفوق في فظاعتها من المفاسد ما كان يؤدي إليه استبداد الحكام منها، وشواهد التاريخ في ذلك كثيرة، ولعل فيما قرره الإمام الشهرستاني في أحكامه السلطانية من أنه ما سُل في الإسلام سيف مثلما سُل في شأن الحكم وفي القلب من ذلك رئاسة الدولة مصداقا لهذا الرأي.

وفي العصر الحديث توصل الكسب الإنساني في شؤون الحكم إلى فقه سياسي يقوم على آليات وإجراءات تقلص إلى حد كبير ما يرافق تغيير الحكام عادة من الفتن وأصبح هذا التغيير يقوم على أساس التداول السلمي فيما يُعرف بالنظام الديموقراطي والآليات المستعملة فيه، وهو ما جنب الإنسانية الكثير